От фудшеринга к продуктосбережению: как в России нашли свое слово для спасения еды

>6 минут

>6 минут

В русском языке все чаще появляются англицизмы – от «подкастов» и «коворкингов» до «лайфхаков» и «маркетплейсов». Одни нужны, чтобы описать новыя явления, другие приходят просто по моде. Но далеко не все слова приживаются – некоторые остаются непонятными для широкой аудитории. Так произошло и с «фудшерингом» – термином, который несколько лет пытался проникнуть в нашу речь.

Сегодня у этого англицизма появился точный и понятный русский аналог – продуктосбережение. Почему замена оказалась необходимой и что меняется вместе с новым словом?

Эпоха фудшеринга: заимствование с барьерами

Фудшеринг (от англ. food – еда, share – делиться) как социальная практика означает спасение пригодных, но невостребованных продуктов от утилизации и передачу их нуждающимся. Это не просто «раздача еды», а целая технология, объединяющая этический, экологический и социальный аспекты.

Обо всех аспектах продуктосбережения (фудшеринга) читайте в статье «Что такое фудшеринг и его потенциал в России».

История организованного фудшеринга началась в 1967 году в США с создания первого в мире банка еды. В России пионером движения стал банк еды «Русь», образованный в 2012 году. Он стал развивать масштабную работу по передаче излишков качественной, непросроченной продукции от бизнеса благотворительным организациям и напрямую нуждающимся.

Примечательно, что сам термин «фудшеринг» (foodsharing) родился в 2012 году в Германии – тогда появилась одноименная онлайн-платформа, где обычные люди могли бесплатно отдавать друг другу ненужную еду. Эта идея стихийного, горизонтального обмена (p2p, person-to-person) быстро разлетелась по Европе, положив начало массовому движению против образования пищевых отходов.

В России же история с самого начала приняла системный оборот. Банк еды «Русь» начал свою работу еще до того, как слово «фудшеринг» стало известным благодаря волонтерским инициативам (первые p2p-сообщества в соцсетях появились у нас около 2015-2016 годов).

Таким образом, сегодня под одним явлением скрываются три основные формы:

— промышленная/розничная (B2B, business-to-business): передача крупных партий продуктов от производителей и ритейла банкам еды;

— из рук в руки (P2P): стихийный обмен между людьми через соцсети и специальные приложения;

— HoReCa (рестораны/кафе): передача непроданных готовых блюд.

За более чем десятилетие деятельность набрала обороты: на данный момент только «Русь» передала нуждающимся свыше 70 млн кг продуктов. В 2024 году усилиями фонда и созданного им медиапроекта «Про сбережение» (до августа 2025 года – «Про фудшеринг») слово «фудшеринг» было официально закреплено в орфографическом словаре РАН.

Казалось бы, термин узаконен, практика поддержана на государственном уровне – одобренный правительством так называемый «законопроект о фудшеринге» подтверждает это. Но возникла иная проблема – само слово оказалось непонятным большинству людей.

Почему «фудшеринг» не прижился?

Опросы показывали, что почти половина россиян не знакома с этим словом, а треть тех, кто слышал, не могли объяснить его смысл. У части населения оно вызывало отторжение. Основные причины две:

Неприятие англицизмов. В обществе растет запрос на защиту языка, и это даже нашло отражение в принятии закона об ограничении использования иностранных слов в официальной сфере.

Семантическая путаница. По аналогии с повсеместно известным «каршерингом» у многих возникала ассоциация с «едой напрокат» – что полностью искажало суть явления.

Указанные опросы показали, что общество поддерживает саму идею спасения пригодной еды от выбрасывания: ее одобряют до 80% респондентов. Но иностранный термин создал барьер для ее распространения.

В поисках своего слова: «даромъедение» и «дележка»

Поиски русского аналога велись давно. Команда банка еды «Русь» проводила опросы в соцсетях, и пользователи предлагали десятки вариантов: «дележка», «угощение едой», «раздача пищи», «продуктовая помощь» и даже такое юмористическое, как «даромъедение».

Однако ни один из них не был идеальным. Вместо одного слова получались уже целые словосочетания, но и они не передавали главного: что речь идет в данном случае не просто о благотворительности, а именно о спасении продуктов от выбрасывания и сберержении ресурсов.Нужен был емкий, звучный термин, за которым прочно закрепился бы нужный смысл.

Продуктосбережение: рождение понятия

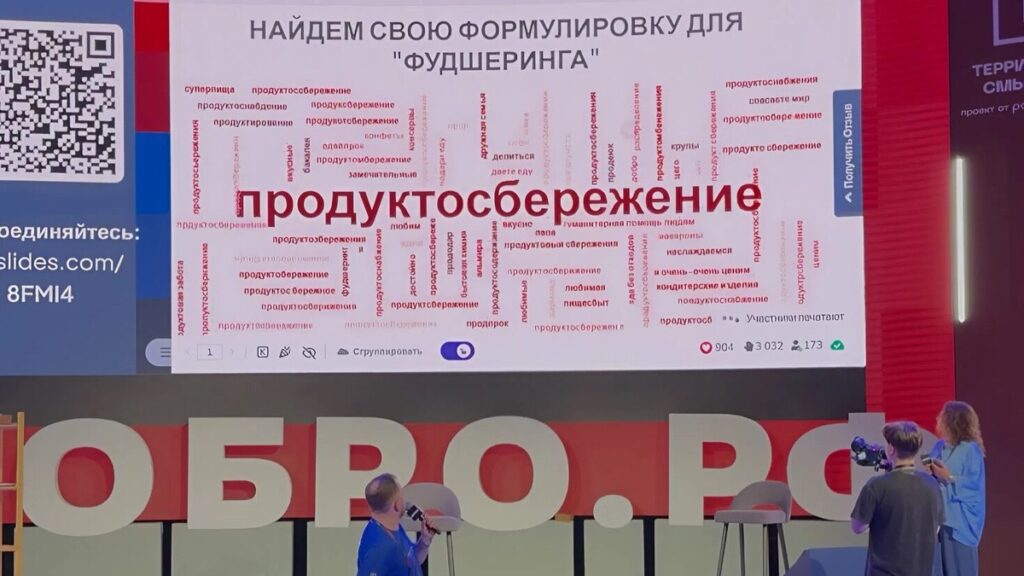

Новый шаг в этом направлении был сделан в июле 2025 года на форуме «Территория смыслов». Главный редактор медиапроекта «Про фудшеринг» (с августа 2025 г. – «Про сбережение») Анна Алиева-Хрусталёва предложила новый вариант, который наконец оказался точным и народным, – «продуктосбережение».

Это слово органично вписывается в культурный код России, где бережное отношение к пище – не модный тренд, а историческая норма, продиктованная опытом прошлых поколений.

Что несет в себе новый термин?

Честность и ясность. Само слово подсказывает, что речь идет о сбережении продуктов.

Глубину. Термин объединяет все аспекты: этический (ценность труда, ресурсов и пищи), экологический (сокращение пищевых отходов) и социальный (помощь людям).

Традицию. Он перекликается с нашей врожденной культурой бережливости.

Как отметил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, исследования ВШЭ подтверждают: 92% россиян убеждены, что к еде нужно относиться бережно. «Продуктосбережение» становится мостом между этой традицией и современными технологиями перераспределения еды.

«Про сбережение»: медиапроект в ногу со временем

Появление точного и понятного термина – это не просто смена вывески. Это ключ к более широкому диалогу с обществом. Как показывают результаты опроса в нашем канале Телеграм, основными источниками информации о движении остаются соцсети (47%) и личное общение (30%). Только 6% узнают о нем через СМИ. Новый термин должен изменить эту ситуацию, сделав тему более доступной для освещения в медиа и обсуждения в каждой семье.

Верность своим принципам приводит к закономерному ребрендингу: наш медиапроект «Про фудшеринг» продолжает работу под именем «Про сбережение». Это отражает эволюцию не только названия, но и сути: мы говорим о целой философии осознанного, рационального отношения к ресурсам.

Мы остаемся площадкой с практическим руководством: для всей семьи – с рецептами и секретами, как ничего не выбрасывать; для бизнеса – с кейсами и решениями по внедрению практик продуктосбережения.

Вместо заключения

Путь от «фудшеринга» к «продуктосбережению» – это больше чем лингвистический эксперимент. Это и возвращение к своим корням на новом витке истории, и шаг к формированию новой культуры.

Культуры, где бережливость – не прошлое, а будущее. Где продукты не выбрасывают, а находят тех, кто в них нуждается. Где каждое яблоко и каждый батон хлеба имеет ценность и не пропадает зря.

«Продуктосбежение» – это слово о нас и для нас: так, чтобы спасение еды стало по-настоящему народной практикой, понятной и близкой каждому.